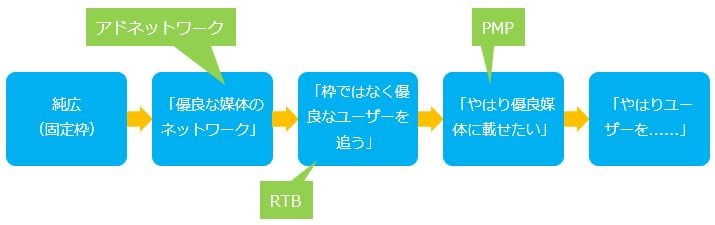

進化が著しいデジタルマーケティングですが、

最近ちらほらと話を聞くのがPMPと呼ばれる広告形態です。

ひとことで言えば

「純広告と入札広告のあいのこ」

と言えます。

その経緯とメリットを少しまとめていきましょう。

経緯

入札型の広告が全盛(CPC、CPM)ですが、以下のようなニーズが生まれてきました。

- 広告主側

→良い枠に掲載したいが純広ほど予算はないぞ......

→ブランディングの兼ね合いであまり適切でない場所に自社の広告を載せたくない

- メディア側

→自社純広媒体を入札枠として設定しては単価が安くなるから嫌だなあ

→有象無象の広告主からの入札で自社ブランドイメージを崩したくない

→純広枠が余っている

- 代理店

→純広枠価格では売れないし、そもそもパフォーマンスは落としたくない

そういったニーズが入り乱れ、結果としてPMPの概念が生まれてきました。

PMPの誕生

PMPとは「プライベートマーケットプレイス」の略です。

その名のとおり限定したメディア、広告主で形成されるネットワークです。

媒体としての品質と同時に、売上も確保したいメディアと、

ブランディングを維持し、小額予算で掲載したい広告主のニーズが一致して誕生した側面があります。

メリット

運用型広告でディスプレイを最適化する場合、

入札とクリエイティブ、そして配信面をコントロールすることになります。

そして配信面としてコンバージョンを発生させる多くは「媒体」として、

しっかりとしたコンテンツを保持しているものになります。

PMPでは配信面も良く、且つその枠も上部に掲載されるなど優良な枠が多いため、

検証ポイントとして、「コンテンツ」にフォーカスすることができるのです。

というのは、ディスプレイでは、

- そもそもの媒体(コンテンツ)がダメなのか

- 媒体はよいけど掲載される枠がダメ(不可視エリアに掲載)なのか

という問題があり、上記を確認できるのは一部のサイトだけとなるため、

検証結論が特定の母数がないと出しづらいという背景があります。

PMPでは当初から枠の優良性が担保されているため、クリエイティブの検証にフォーカスでき、

PDCAが明確になることで成果としても改善しやすく、且つ予算も純広より安価のため、

検証回数も増加させることができます。

これから

いづれにせよ「PMP」という名前に変わりましたが、

これはいわゆるアドネットワークという括りが出来ると思います。

となるでしょうか。

新しい手法、形として広告がでても右往左往するのではなく、

「目的」にそった選択肢としてしっかりと理解することが大切です。